lu sur le blog article XI et nous publions pour nos amies et ceux qu'on ne connait pasdes révolté-e-s

« Dans mon pays, les gens sont totalement disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla

Vitor Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur,

les « sacrifices » se multiplient sans réelle contestation populaire. Jusqu’ici.« Dans mon pays, les gens sont totalement disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le

programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla Vitor Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans

un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur, les « sacrifices » se multiplient sans réelle contestation populaire. Jusqu’ici.« Dans mon pays, les gens sont totalement

disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla Vitor Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie

inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur, les « sacrifices » se multiplient sans réelle contestation

populaire. Jusqu’ici.« Dans mon pays, les gens sont totalement disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla Vitor

Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur, les

« sacrifices » se multiplient sans réelle contestation populaire. Jusqu’ici.« Dans mon pays, les gens sont totalement disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le

programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla Vitor Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans

un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur, les « sacrifices » se multiplient sans réelle contestation populaire. Jusqu’ici.« Dans mon pays, les gens sont totalement

disposés à se sacrifier et à travailler plus afin que le programme d’ajustement soit un succès ». Ainsi parla Vitor Gaspar, ministre des finances du Portugal, en avril dernier. Une sortie

inique mais qui avait le mérite de la franchise : dans un pays socialement ravagé par les politiques de rigueur, les « sacrifices » se multiplient sans réelle contestation

populaire. Jusqu’ici.

Nous avons fait une révolution mais, au lieu d’exploser, nous avons implosé. Et nous sommes, toujours, demeurés clandestins. »

Mário Cesariny (1923-2006)

Le 18 avril 2012, une troupe de mercenaires de l’État portugais armés jusqu’aux dents bouclait un vieux quartier populaire du centre de Porto. L’objectif était

d’investir une école abandonnée, occupée depuis quelques mois par des jeunes et des habitants. Et de déloger ces derniers. Le lieu, laissé à l’abandon par les autorités, avait été transformé en

centre social aux activités multiples, allant de l’enseignement à des activités culturelles et sportives. Une vie associative y avait remplacé le no future quotidien et chassé l’activité

destructrice de l’économie de la drogue. Pour l’ordre capitaliste, c’en est était trop, d’autant que cet enthousiasme se réclamait des principes de l’autogestion, mélangeant de jeunes activistes

avec des jeunes et des moins jeunes habitants du quartier.

-

Le même jour, à quelques milliers de kilomètres de l’école do Alto da Fontinha, le très propre sur lui ministre des finances du gouvernement portugais, Monsieur

Vitor Gaspar, se trouvait à Washington DC. Devant les chefs du FMI, cet individu jouait un numéro rampant de pénitence : « Dans mon pays, les gens sont totalement disposés à se

sacrifier et à travailler plus afin que le programme d’ajustement soit un succès, du moment que l’effort est réparti de façon juste ».

Monsieur Gaspar est un technocrate ennuyeux, froid et gris issu du monde universitaire. Il a été choisi pour sa prétendue indépendance vis-à-vis des appareils

politiques. Certains Portugais, qui compensent souvent leur résignation par un sens aigu de l’humour, l’ont nommé Gaspalazar, en souvenir d’un de ses sinistres prédécesseurs - un certain

Salazar – qui après avoir mis les comptes de la boutique à jour s’est violemment accroché au pouvoir1.

L’anecdote dit que ce Gaspalazar exige un reçu lorsqu’il donne une pièce à un mendiant !

Ces deux événements qui se sont télescopés par hasard dans le spectacle médiatique symbolisent parfaitement, chacun à leur manière, les deux tendances qui

traversent la société portugaise en ces temps de crise. D’un côté, la radicalisation d’une minorité qui, pour la première fois depuis les années de la révolution portugaise de 1974-1975, prend en

mains la nécessité de construire des alternatives à la morbidité du déterminisme économique. Dans ce camp, on trouve des jeunes précarisés, mais aussi des personnes des classes populaires,

fatiguées des sacrifices mentionnés par Gaspalazar, chez qui l’épuisement de la patience lusitanienne fait place à une sourde haine envers les puissants. De l’autre côté, l’attitude

servile de Gaspalazar traduit la bassesse de la bourgeoisie portugaise face aux seigneurs du monde financier. En toile de fond de ces deux histoires défile le paysage d’une société

dévastée par les mesures de récession.

-

Il paraît de plus en plus évident que le mouvement de la démocratie de notre époque se réduit à l’alternance entre deux courants politiques siamois au sommet de

l’État, soumis à une même logique économique. Au Portugal aussi, le fait électoral n’est plus un choix mais un rejet. Aux affaires pendant de longues années, le parti socialiste fut ainsi chassé

au profit de son clone de droite, le parti social démocrate. Après avoir appliqué les premières mesures d’austérité dictées par la Troïka en échange du premier prêt de sauvetage2, les socialistes furent confrontés à une contestation inattendue. Le 12 mars 2011, des centaines de milliers de personnes descendaient dans les rues des grandes villes à l’appel

d’un collectif informel de jeunes précaires. Paradoxalement, et alors que la passivité sociale est l’un des traits marquants de la société portugaise, le mouvement dit du 12M sera le premier

d’une longue liste de mouvements, allant du 15M en Espagne, aux Indignés grecs et israéliens, et aux Américains de Occupy Wall Street. Se démarquant des messes traditionnelles de l’archaïque

parti communiste portugais et de sa centrale syndicale, la CGTP, ces manifestations exprimaient une contestation moderne du système, un rejet de la corruption du monde politique, un

questionnement sur les conséquences sociales de l’économie de profit et de la nature autoritaire du système représentatif. Contrairement aux autres mouvements de ce type, le 12M fut sans

lendemain. Il était marqué par la frustration et la désillusion d’une jeunesse étudiante qui s’accrochait encore à l’idée de la « réussite », caractérisée par le statut social et un

niveau de consommation conséquent.

Les mobilisations du 12M annonçaient néanmoins la suite des évènements. Affaibli par des affaires de spéculation et de corruption, abandonné par des centaines de

milliers d’électeurs qui avaient rejoint le grand parti des abstentionnistes, le PS ne put éviter la débâcle aux élections. Puis, suivant à la lettre un processus bien rodé en Europe, les

nouveaux escrocs arrivés au pouvoir entreprirent de poursuivre dans la même voie. Comme ce fut le cas peu après chez les voisins espagnols, ils mirent les bouchées doubles : un remède de

cheval fut imposé à l’ensemble de la société portugaise.

Exception faite de la Grèce, c’est sans doute au Portugal que l’austérité est la plus violente en Europe. Dès le premier train de mesures le gouvernement annonçait

la couleur. Dans la fonction publique, on supprimait deux salaires sur l’année3 et

deux versements mensuels dans les pensions de retraite. Dans le secteur privé, le temps légal de travail était augmenté d’une demi heure par jour. La TVA était généralisée au taux maximum de 23%.

Les transports, le téléphone, les péages d’autoroute, l’eau et l’électricité, subissaient eux des augmentations successives allant jusqu’à 30%. Les impôts sur le logement étaient revus à la

hausse, le ticket modérateur dans la santé multiplié par deux. Cerise sur la déconfiture sociale, les nouvelles conditions d’attribution des allocations d’aide aux plus pauvres (RMI local et

autres aides sociales) devenaient sélectives et leurs montants étaient réduits.

À peine quelques mois plus tard, début 2012, un deuxième train de mesures s’abattait sur une population abasourdie. Cette fois-ci, c’était le Code du travail qui

était « assoupli », comme ils disent… La liste des « joyeusetés » était sans fin : nombre de jours travaillés dans l’année augmenté d’une semaine4, taux de majoration des heures supplémentaires réduit de moitié, licenciement facilité pour les cas d’« inadaptation » au poste de travail5, pénalisation de toute absence collée

à un jour férié par le non payement du jour férié, prime de licenciement réduite d’un tiers, droit aux allocations suite à licenciement fortement réduit, conventions collectives par branche ou

secteur remplacées par des accords d’entreprise et, enfin, droit de regard de l’Inspection du travail sur les entreprise réduit à la portion congrue. Un train de mesures d’austérité infernal, qui

semble s’allonger à chaque jour qui passe…

On imagine aisément les conséquences sociales d’une telle offensive capitaliste dans une des sociétés les plus pauvres d’Europe occidentale, où le niveau de vie

était déjà bas et les salaires pas folichons (presque la moitié de ceux de l’Espagne). D’après les statistiques, la croissance actuelle de l’inégalité sociale est l’une des plus élevés d’Europe.

Elle avait déjà doublé entre 1996 et 2006. Aujourd’hui, elle augmente cinq fois plus vite que dans le reste de la communauté européenne. Le Portugal est le pays où les mesures d’austérité pèsent

le plus sur les plus pauvres. Plus qu’en Grèce et loin devant l’Estonie ou l’Irlande6. Dans le même temps, la concentration de la richesse s’accélère, un processus commencé dans les années 1980. Il

s’agit là d’un double mouvement qui suit la tendance générale des sociétés capitalistes contemporaines. Dans le cas spécifique du Portugal, cela correspond à la période démocratique post

Révolution des œillets (1974). Encore un argument à prendre en compte dans la réflexion sur le contenu inégalitaire de la démocratie parlementaire moderne7.

-

Les premières victimes de la croissance rapide des inégalités et de l’appauvrissement sont les vieux retraités ou pensionnés, les femmes et les jeunes travailleurs,

diplômés ou non8. Pour mieux comprendre ce que Gaspalazar appelle « les sacrifices acceptés », il

convient de dresser une nouvelle liste : début 2012, le taux de chômage officiel est de 25%, et dépasse déjà les 35% chez les moins de 25 ans. L’effondrement total du secteur du bâtiment et

le ralentissement de celui du tourisme, les deux secteurs qui tiraient un tant soit peu la faible économie du pays, jettent tous les mois sur le carreau des dizaines de milliers de nouveaux

chômeurs. Les petites entreprises et commerces ferment à un rythme soutenu. À peine la moitié des chômeurs inscrits reçoivent une maigre indemnisation. 60% des jeunes qui travaillent sont en

situation de précarité. Près de 400 000 travailleurs (surtout des jeunes et des femmes) reçoivent 400 euros par mois (le salaire minimum) et vivent dans la pauvreté. Dans les zones urbaines,

la pauvreté s’accroît exponentiellement. En 2011, sept mille familles ont rendu leurs logements aux banques, incapables de payer leurs crédits. Les organisations caritatives et les soupes

populaires sont débordées d’appels à l’aide qui doublent d’année en année.

Pendant ce temps, le secteur bancaire – qui constitue désormais le noyau de la classe capitaliste portugaise – impliqué, comme partout ailleurs, dans la spéculation

financière et immobilière avec son cortège de corruptions, continue à être renfloué par l’Etat. « Assaini », disent-ils…

Certains esprits affligés n’hésitent pas à envisager la disparition à court terme du vieux pays. Logique, en un sens : le nombre de personnes âgées ne cesse de

croître alors même que la natalité continue à baisser. Sur dix millions de personnes, deux millions ont plus de 65 ans. Ce qui est visible dans les quartiers populaires des villes l’est encore

plus dans l’arrière-pays, peuplé de vieilles personnes. Alors que dans la communauté européenne, 35% des agriculteurs ont en moyenne plus de 65 ans, au Portugal le pourcentage monte à 50%. La

moyenne des pensions de retraite étant de 373 euros, beaucoup de retraités continuent de travailler pour survivre. Ceux qui décrochent sont victimes d’une sorte d’euthanasie sociale qui ne dit

pas son nom. Abandonnés, isolés, sans moyen pour se déplacer, vivant dans des conditions souvent insalubres, nombreux sont ceux qui disparaissent. Plusieurs faits divers récents, à Lisbonne et à

Porto, montrent que les effets de la crise sont pour beaucoup dans la hausse soudaine du taux de mortalité des personnes âgées. Dans le pays profond, la situation est encore plus dramatique. À

quelques dizaines de kilomètres de Lisbonne, les centres de santé ferment ou manquent de tout et c’est avec difficulté que quelques médecins, souvent immigrés, soignent une population âgée et

démunie. Le docteur Denis Pizhin, Ukrainien, travaille dans le centre de santé de Odemira, petite bourgade située entre l’Alentejo et l’Algarve, dans une des régions répertoriées parmi les plus

pauvres de l’Union européenne : un tiers de la population a un revenu de 10 euros par jour9. Denis

gagne 15 euros de l’heure, voit 60 à 70 personnes par jour, et c’est souvent qu’il manque de sérum… « Ici c’est l’Afrique ! », déclarait-il récemment au journal

Publico 10.

Si les vieilles personnes galèrent, les jeunes ne sont pas en reste. Depuis quelques années, plus de 60% des jeunes restent à demeure chez leurs parents. Ou y

reviennent. Le mouvement touche même des « jeunes » de trente ou quarante ans condamnés au chômage, qui rappliquent chez les anciens, avec toute la famille. Un étrange pays où les vieux

deviennent le soutien d’une jeunesse à la dérive, précarisée, où les vieux sont l’avenir des jeunes !

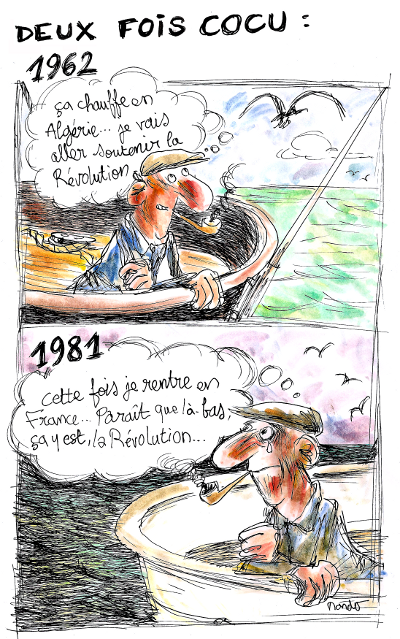

Quand les jeunes Portugais ne peuvent pas compter sur leurs parents, ils choisissent souvent de fuir le pays. Fin 2011, le gouvernement lui-même admettait que plus

de 100 000 personnes avaient émigré dans l’année. Un mouvement déclenché depuis une bonne dizaine d’années et qui ne cesse de s’intensifier — vers l’Europe mais aussi vers les anciennes

colonies, l’Angola en particulier. La composition de l’émigration est différente de celle des années 1960. Notamment parce qu’elle touche désormais les jeunes scolarisés, avec une

qualification.

Une revue à grand tirage a récemment posé une question à ses lecteurs : « Quelle est la meilleure solution pour faire face à la

crise ? ». 56% ont répondu « Moins dépenser » et 26% « Émigrer »11. Or, si les grèves générales bureaucratiques lancées par les vieux syndicats se révèlent

impuissantes face à la machine implacable des mesures capitalistes, l’émigration, réaction ancestrale à la pauvreté, n’est pas non plus la solution aujourd’hui. Elle pose même un nouveau

problème. Car les migrants débarquent dans des sociétés où le marché du travail s’est effondré. Les situations de détresse se généralisent, alors que des familles avec des enfants se retrouvent à

vivre dans la rue et finissent par échouer dans les services consulaires débordés. À la violence de la situation vient s’ajouter la dissolution des solidarités de l’ancienne émigration. Des

comportements de rejet des nouveaux arrivants se généralisent, et l’on signale des situations de quasi esclavage au profit de « compatriotes » intéressés. Ces horreurs sont

quotidiennement décrites dans la presse sans que pour autant le mouvement s’arrête. Car la soif de survie est telle que chacun pense pouvoir se débrouiller tout seul alors que la seule chance

serait l’entraide et la lutte collective.

Comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et bientôt d’autres sociétés européennes, le Portugal paye les pots cassés de la politique économique dominante, dont

l’idéologie sous-jacente est celle du capitalisme du « laisser-faire ». Il s’agit, du moins en paroles, de revenir à une intervention minimale de l’Etat dans l’économie. Ces politiques

agissent avant tout sur le marché du travail : elles limitent la part du salaire social, réduisent les salaires, augmentent l’intensité du travail, le tout dans le but d’accroître la

productivité et d’augmenter la masse du profit. Pour que l’investissement capitaliste retrouve ses marques, il faut restaurer la rentabilité de la production dans son ensemble, modifier le

rapport entre la masse de profit et la masse de capital. C’est pourquoi nous assistons à un double processus de dévaluation, celui de la force de travail et celui du capital lui-même. Dans le

petit laboratoire portugais, c’est également cet objectif qui guide les actions de Gaspalazar & C°, sous le regard attentif de la Troïka. D’où les faillites, la concentration et la

destruction des secteurs les plus faibles du capitalisme local. D’où – également – l’austérité des salaires, l’appauvrissement de la grande majorité de la population. Pourtant, avant que cette

politique ne soit mise en œuvre, le coût moyen horaire de la main-d’œuvre était déjà inférieur à la moitié de la moyenne européenne, soit un des plus bas d’Europe12.

Faut-il instaurer des formes d’esclavage ou de travail obligatoire pour que les capitalistes trouvent leur compte13 ? L’abattoir de l’austérité tourne à plein régime mais ne change rien à la situation économique : dans ce petit pays constituant une portion réduite du capitalisme

européen, de telles mesures de récession ne relancent pas grand chose, il y a peu à relancer. Elles ont pour seul effet de détruire les liens sociaux et d’accentuer les antagonismes de classe.

Ainsi que de saper l’ancien modèle démocratique fondé sur le consensus de la croissance qui s’effrite. D’où le continuel rafistolage à l’aide de mesures autoritaires. Le désastre est plus visible

dans les sociétés pauvres et fragiles de la périphérie, comme le Portugal. Si bien que des voix critiques commencent à exprimer des doutes sur l’efficacité des « politiques de lutte contre

les déficits ». « On est en droit de s’interroger sur le bon sens de cette logique [la rigueur pour sortir du cycle infernal de l’endettement] » et de

« l’overdose de rigueur » qui ouvre portes et fenêtres à la crise sociale dans les sociétés14.

-

Quoi qu’il en soit, Gaspalazar et consorts restent imperméables au doute. Formés dans la Confrérie Druidique du libéralisme, ces personnages

suivent béatement l’orthodoxie monétariste du moment. Leur froideur va souvent de pair avec un cynisme de classe. À ce propos, il est instructif de s’attarder brièvement sur une récente interview

de deux hauts fonctionnaires du FMI, placés à Lisbonne pour « accompagner » les mesures d’appauvrissement de la population15. Le Brésilien Marques Souto et

l’Autrichien Albert Jaeger ont finalement un quotidien banal proche de celui d’un commissaire de police. Sans état d’âme, ils doivent lire les journaux, surveiller ce qui se passe, contrôler

Gaspalazar & C°, faire des rapports, informer les chefs du FMI à Washington. Grassement rémunérés, Monsieur Souto et Monsieur Jaeger, sont de bons pères de famille, aiment leurs

enfants qui vont dans des écoles privées, vivent dans des beaux quartiers avec vue sur la mer et aiment la bonne chère. Sans craindre l’indécence, ils se sont même laissé aller à des compliments

sur la douceur de la vie locale : « à Washington, même si on est proche de l’océan, les fruits de mer et le poisson ne sont pas aussi frais qu’ici ».

Fin mars 2012, on apprenait qu’allait se tenir à Porto une rencontre sur « Le sommeil, le rêve et la société ». La tentation était grande d’y voir une

action d’éclat, fort opportune, des surréalistes portugais16. Las, il ne s’agissait que d’un banal colloque de neurologistes et affinitaires, pas du tout

intéressés par le pouvoir subversif et utopique du rêve. Dans une des communications données à cette occasion, une neurologiste « admettait »17 que les difficultés du quotidien, aggravé par les effets de la

crise, troublaient le sommeil des Portugais. Selon elle, la moitié de la population dort mal et 20% souffre même d’insomnies à répétition. Les enfants et les jeunes seraient particulièrement

touchés par ces troubles du sommeil. Fallait-il un colloque pour en arriver là ? La lecture de ce qui précède suffit amplement pour conclure que la majorité du peuple portugais vit un

cauchemar éveillé.

-

Ici se pose une question qui en taraude plus d’un : comment et pourquoi une société ainsi attaquée, avec une violence si mortifère, se résigne-t-elle à ce

point ? Comment se laisse-t-elle mourir sans résistance, sans réaction ? Miguel de Unamuno écrivait, « Le Portugal est un peuple de suicides, peut-être un peuple

suicidaire. Pour lui la vie n’a pas de sens transcendantal. Certes, il désire vivre, mais pour quoi faire ? Plutôt ne pas vivre. »18. Un

siècle plus tard, malgré les transformations de la société, sa réflexion est toujours d’actualité.

La société portugaise fonctionne en apparence selon les normes du monde moderne. Comme dans toute démocratie représentative, les syndicats existent, opinent,

prennent position, sont reconnus et manifestent leurs accords et désaccords. Depuis que le pays est renvoyé vers les abîmes de la récession, les grèves générales se succèdent. Mais ce qui

paraissait au début un signe de réveil s’est vite révélé une manifestation supplémentaire d’immobilisme, renforçant même le fatalisme, tant ces cérémonies ternes sont en deçà de la violence de

l’attaque capitaliste. En Espagne, lorsque les appareils syndicaux furent forcés d’aller à la grève générale d’un jour le 11 mars 2012, des secteurs enragées de la base syndicale ne se sont pas

limités à ne pas travailler mais ont tenté de bloquer l’économie, formant des piquets de grève, bloquant ici et là les centres commerciaux. Dix jours plus tard, au Portugal, la centrale syndicale

liée au PCP, la CGTP, programmait elle aussi « sa » grève générale pour protester contre le démantèlement du Code du travail. Pourtant, on ne signala aucun cas de grève active. La

manifestation se limita à l’habituel exercice de mobilisation bureaucratique, suivi passivement, bien contrôlé par un appareil qui veut avant tout mesurer sa force pour garder sa capacité

d’interlocuteur avec le pouvoir politique. On accepte la grève plus qu’on ne la fait, on reste chez soi et on regarde le match à la télé... L’état amorphe du syndicalisme portugais est à la fois

un des facteurs de la passivité sociale et son expression19. Déjà le 24 novembre 2011, lors de la précédente « grève générale », le chef d’alors de la

CGTP20 avait exposé à un journaliste son étrange conception de la résistance à l’attaque capitaliste :

« Il faut que le peuple se mobilise. Une alternative est possible (…) Le pays est en train de tomber dans le précipice, le gouvernement va nous faire chuter de 50 mètres. Nous

voulons limiter l’impact à 20 mètres. »21.

Les grèves à répétition, de moins en moins suivies, traduisent l’incapacité des syndicats à proposer des formes d’action et une dynamique adaptée à la situation

nouvelle. Car la crise a redéfini « l’attitude réaliste » et les contours du « possible » qui constituent les paramètres du syndicalisme intégrateur. L’impuissance

remplace la pratique des concessions négociées lors des périodes de croissance. Face à la violence de la classe dirigeante, il ne reste alors que la rhétorique incantatoire et vide de sens des

slogans de la CGTP : « Lutter contre l’exploitation ! », « En finir avec la crise ! », agrémentés de vieux slogans sortis des

archives staliniennes : « Le travail, c’est le progrès ! »

Si un nombre important de travailleurs portugais continue de suivre les tristes cortèges syndicaux qui les mènent à l’abattoir, certains ont pris conscience de la

nécessité de mener des combats plus offensifs. Le jour qui a précédé la grève générale du 21 mars 2012, le lecteur attentif découvrait dans la presse portugaise qu’une action directe avait été

menée en terre de fado. Trois ouvriers (dont un Ukrainien) occupèrent pendant toute une journée les grues d’un chantier routier, afin d’exiger le payement de salaires en retard, cela jusqu’à

obtention de satisfaction22. La courte dépêche ajoutait que c’était la deuxième fois qu’une action de ce type se produisait sur le même

chantier. Malgré son caractère isolé et ponctuel, le micro événement – victorieux – a le mérite d’offrir une autre direction et de se démarquer des molles protestations bureaucratiques.

L’appareil syndical est conscient de l’impasse dans laquelle il se trouve et craint les débordements. Cela explique son attitude prudente vis-à-vis de la jeunesse

précarisée qui donne de la voix. Cet éveil, qui s’est confirmé depuis la grande mobilisation du M12 de mars 2011, constitue sans doute l’élément le plus prometteur des dernières années au

Portugal. À Porto, Lisbonne ou Setubal, des centres sociaux, lieux de débats et d’activités se sont ouverts. Les anciennes traditions d’association, d’entraide et de vie communautaire ont refait

surface. Et les activités collectives autogérées, les lieux de vie et d’échange ainsi que les jardins partagés se multiplient.

-

Au sein de cette jeunesse précaire, le fort courant d’émigration crée des contacts et des liens. Avec Barcelone, Amsterdam, Zurich, Londres. Un milieu éclaté

cherche à l’unisson une façon de vivre hors de l’atmosphère mortifère de la société, et devient un pôle d’attraction pour la jeunesse révoltée. L’école occupée d’Alto da Fontinha à Porto en est

devenu le symbole.

Ces dernières années, un bloc anti-capitaliste a fait son apparition dans la rue lors des manifestations, regroupant de petits groupes libertaires et radicaux, des

groupes de précaires et des isolés se réclamant du mouvement des Indignés. Cernée par une police aux aguets, cette jeunesse radicalisée doit aussi faire face au service d’ordre syndical qui

cherche continuellement à protéger « ses manifestants » de la contagion des jeunes radicaux. Chaque fois qu’une vitrine d’agence bancaire vole en éclats, la classe dirigeante ne manque

pas de faire l’éloge des manifestations de la CGTP qui « se déroulent tranquillement et avec sens civique. »23. Un mur a

ainsi été bâti à la hâte entre un vieux monde syndical impuissant devant les défis du moment et cette jeunesse enragée contre un présent sans avenir. Au Portugal, peut-être encore plus

qu’ailleurs, la fracture entre deux conceptions de lutte apparaît avant tout comme une barrière générationnelle. Il faudra probablement un mouvement plus large pour briser cette séparation, ce

qui ne semble pas à l’ordre du jour. Mais les surprises viennent souvent de là où on ne les attendait plus. Pour preuve, une déclaration du jeune centenaire et réalisateur Manuel de Oliveira,

annonçant sa décision de rejoindre - après un long intermezzo plutôt conservateur - le camp de la subversion, « L’argent a remplacé toutes les valeurs. Je pense qu’on devrait le

supprimer, ainsi que les banques. Avez-vous remarqué que lorsque les choses sont gratuites, les gens ne prennent que ce dont ils ont besoin ? »24.

L’anesthésie de l’aliénation marchande du système démocratique née de la révolution de 197425 et

le rôle joué par le syndicalisme bureaucratique ainsi que par les partis dans la domestication des esprits peut expliquer, en partie, l’énigme de la résignation et de la passivité du peuple

portugais face à l’attaque capitaliste qui menace l’existence même de pans entiers de la société. D’autres hypothèses sont avancées. On a beau les suivre, les unes et les autres se révèlent à

chaque fois incomplètes, insatisfaisantes. Le recours à l’Histoire, enfin, est une aide précieuse mais qui ne permet pas de tout saisir. Peurs, craintes, attitudes de soumission et de fatalité,

respect sacré de l’autorité et de la hiérarchie traversent ainsi le temps, imprègnent les comportements. Et l’idée conformiste selon laquelle, il vaut mieux courber l’échine et baisser la tête

pour survivre, est devenue une deuxième nature du peuple portugais26 étouffant les aspirations libertaires qui avaient été partagées, un court laps de temps27, avec

les autres frères ibériques.

Lorsque, le 25 avril 2012, une manifestation de deux mille jeunes et moins jeunes, a de nouveau investi et occupé les lieux de l’école Alto da Fontinha, à Porto,

quelque chose de nouveau et d’important s’est produit dans la société portugaise. Pour la première fois depuis des années, une manifestation d’individus consciemment concernés a rompu avec la

passivité et la résignation, a rejeté les limites du légalisme, du possible et du raisonnable, pour affirmer un désir et revendiquer une nécessité : celle d’agir directement et de façon

autonome pour construire un projet, pour rompre avec le pessimisme et la morbidité, pour affirmer un autre possible. « Le projet de Fontinha a crée une opportunité pour une pratique

intégrale de la démocratie, refusant que notre sort soit laissé dans les mains du patron et de l’Etat, ou soit livré aux appétits des plus riches. »28.

En agissant au cours de ce jour particulier, les manifestants ont renoué le lien avec l’esprit révolutionnaire du passé, ses valeurs égalitaires et anti-autoritaires. Tout aussi important, avec

le sens pratique de l’idée d’occupation, cette action est en résonance avec les mouvements du présent, partout où se radicalise l’opposition aux effets de la crise. « Il y a autour de

nous beaucoup de maisons vides. Et il y a aussi beaucoup de monde dans la précarité, dans la misère. On ne peut pas l’accepter. Cette passivité ne peut pas continuer. Il faut que les gens

occupent les maisons »29. Ce propos d’une jeune manifestante à Porto, fait écho à ceux des Occupy de New York et d’Oakland, à ceux des

comités contre les expulsions à Madrid ou à Athènes.

Seuls des actes et des événements tournés vers une cause en devenir peuvent faire bouger les contours du possible. C’est par leur pouvoir de persuasion que la

résignation portugaise sera niée, fissurée.